- 2025年9月3日

- 2025年10月28日

症状のない「前心不全」とは?

こんにちは。

岡山市中区中納言の「まつもと内科・循環器内科」院長の松本です。

ただいま、2026年2月の開院へ向けて準備を進めています。

さて、先日8月26日に開催された、地域の先生方が集まる「心不全パンデミック岡山市カンファレンス」におきまして、光栄にも特別講演をさせていただきました。

私は「前心不全を見据えて治療介入〜開業医の役割〜」というテーマで、心不全の新しい考え方や、身近なかかりつけ医として何ができるかについてお話しいたしました。

今回は、その講演会の内容を、皆さまの生活にも関わる大切なポイントに絞って、分かりやすくお伝えしたいと思います。

◆「心不全」は症状が出てからでは遅い?

皆さんは「心不全」というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

「急に息が苦しくなる」「心臓がドキドキする」「足がパンパンにむくむ」といった、つらい症状を思い浮かべる方が多いかもしれません。

もちろん、それらは心不全の典型的な症状です。しかし、実は心不全は、そうした症状がはっきりと現れるずっと前から、静かに進行していることが少なくありません。

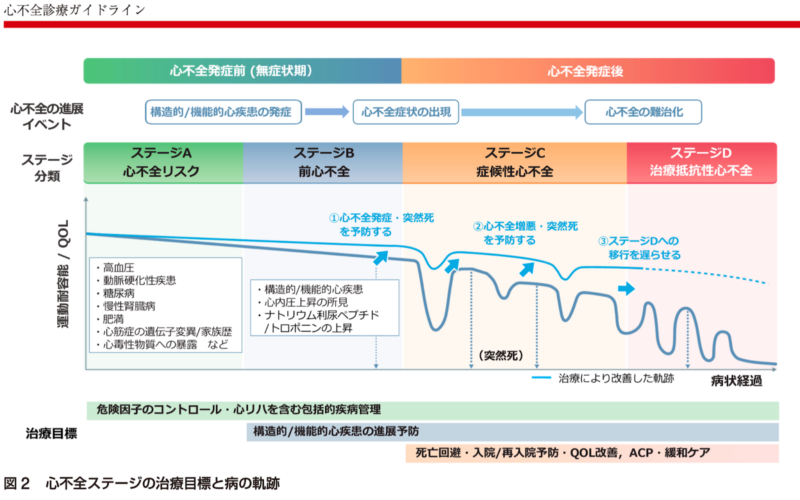

心不全の進行度は、大きく4つのステージに分けられています。

- ステージA: 高血圧、糖尿病、脂質異常症など、将来心不全になる可能性のある危険因子を持っている段階。まだ心臓自体に問題はありません。

- ステージB: 心臓の機能が少し低下し始めているものの、まだ症状は現れていない段階。いわば「症状のない心不全=前心不全」の段階です。

- ステージC: 息切れやむくみといった、いわゆる「心不全の症状」が実際に現れている段階。

- ステージD: 治療が難しくなり、専門的な管理が必要になる段階。

私たちが「心不全」と聞いて思い浮かべるのは、多くの場合、ステージC以降の「症状が現れてから」の状態です。しかし、最近の循環器医療の世界では、症状が出る前のステージBの段階、いわゆる「前心不全」の状態でいかに早く気づき、適切な対策を始めるかが非常に重要だと考えられています。

これはまさに、「転ばぬ先の杖」。症状が出てから慌てて治療を始めるよりも、症状のないうちから生活習慣を見直したり、必要なお薬を始めたりすることで、つらい心不全の発症を未然に防いだり、進行を遅らせたりすることが期待できるのです。

◆治療の目的は「自分らしい生活」を守ること

私が講演会で特に強調してお伝えしたのが、治療のゴールは単に検査の結果を良くすることだけではない、ということです。

2025年に改訂された最新の『心不全診療ガイドライン』にも明記されていることですが、心不全の治療では、長く元気に過ごせること(生命予後の改善)はもちろんのこと、患者さんの「生活の質(QOL: Quality of Life)」をいかに高く保つかが、同じくらい大切だとされています。これは、高血圧や糖尿病の治療でも同様に重視されています。

「生活の質(QOL)」とは、簡単に言えば「その人らしい、満足のいく生活」のことです。「週末に趣味のゴルフを楽しみたい」「家族と旅行に出かけたい」「穏やかに家で過ごしたい」など、その内容は人それぞれです。

病気になると、治療そのものだけでなく、定期的な通院、お薬の継続、食事や活動の制限など、様々なストレスに直面します。そうした中で、「病気だから仕方ない」と諦めるのではなく、「この病気と付き合いながら、どうすれば自分らしく楽しく生活できるか」を一緒に考えること。それが、私たちかかりつけ医の大切な役割だと考えています。

◆治すだけじゃない医療ー専門医とかかりつけ医の視点

私は長年、心臓病センター榊原病院で、一刻を争う心臓病の治療に携わってきました。そこでは、検査の数値や画像を見て、いかに早く的確な治療を行うかが求められます。

一方で、これからのクリニックで大切にしたいのは、患者さん一人ひとりの「声」に耳を傾けることです。ガイドラインや科学的な根拠に基づいた最善の医療を提供することは大前提ですが、それだけでは十分ではありません。

この想いを胸に、専門医としての知識と経験、そして地域のかかりつけ医としての身近な視点の両方から、皆さんの健康と「自分らしい生活」を支えていけるクリニックを目指しています。

高血圧症や糖尿病を指摘されている方、ご家族に心臓の病気をお持ちでご心配な方、あるいは健康診断で気になる点を指摘された方は、今回ご紹介した「前心不全」の考え方が、皆さんの健康を守るヒントになれば幸いです。

2026年2月の開業へ向けて、地域の皆様に信頼していただけるクリニックを準備してまいります。今後もこのブログを通じて、皆様の健康に役立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。